Об институте

В декабре 1987 года, поддержав инициативу выдающегося конструктора авиационных и ракетных двигателей академика Николая Дмитриевича Кузнецова, Президиум Академии наук СССР принял решение о создании в г. Куйбышеве филиала Института машиноведения им. А.А. Благонравова АН СССР. Первым и до конца 1987 года единственным сотрудником нового академического Института оставался назначенный Президиумом АН СССР директор, крупный ученый и организатор науки д.т.н. профессор Виттих Владимир Андреевич, заведовавший до этого кафедрой АСУ в Куйбышевском авиационном институте (КуАИ). Штат сотрудников начал формироваться лишь в январе 1988 года на базе отдельных научных групп, работавших в КуАИ и Куйбышевском политехническом инстиуте (КПтИ).

«Ударным» направлением исследований, объединившим новый коллектив под руководством проф. В.А. Виттиха, стали проблемы автоматизации и создания интеллектуальных систем в машиностроении. Итоги первых лет воодушевленной работы подводились на Всесоюзной конференции «Интеллектуальные системы в машиностроении», которую АН СССР проводила на базе нашего института, и куда, признавая успехи куйбышевских ученых, съехались все ведущие специалисты СССР по искусственному интеллекту.

Быстрые перемены начала 90-х годов внесли коррективы в развитие Института. Начавшиеся в стране экономические преобразования привели к резкому сокращению государственного финансирования. Это потребовало поиска новых путей организации научных исследований. В Институте была выработана стратегия, направленная на укрупнение тематики исследований, интеграции с вузами, а также в обеспечении финансовой поддержки исследований путем выполнения совместных работ с промышленными предприятиями. Значительную роль здесь сыграл долгосрочный договор с АО АвтоВАЗ, согласно которому Институт выполнял научную составляющую работ по созданию системы компьютерной интеграции знаний для обеспечения согласованной инженерной деятельности при проектировании и производстве автомобилей. В это же время в Институте была создана базовая кафедра «Инженерия знаний» Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, которая на какое-то время стала «кузницей» кадров для Института.

Необходимость активизации фундаментальных исследований проблем приобретения, передачи и использования знаний в задачах управления социотехническими системами привела к тому, что в 1996 году Самарский филиал ИМАШ РАН был преобразован в самостоятельный Институт проблем управления сложными системами РАН. Новый этап развития института связывался с разработкой научных основ интеллектуальных систем экспериментальных исследований в машиностроении, новых методов обработки данных, передовых приемов построения баз знаний (компьютерных онтологий) и мультиагентных систем управления.

В середине «нулевых» годов Институт активно подключился к решению проблем совершенствованию системы управления регионом, научному обеспечению административной реформы в Самарской области. Результаты фундаментальных исследований этого периода использованы при создании системы управления регионом «СУПРЕМА», предназначенной для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в социальной сфере Самарской области.

С 1999 г. по 2019 гг. Институт проводил ежегодную Международную конференцию «Проблемы управления и моделирования в сложных системах». Конференция позволила объединить на самарской земле ученых и специалистов в области управления из ведущих научных организаций, университетов и промышленных предприятий оссии, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, США, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Японии, Белоруссии, и др. В разные годы в работе конференций участвовали проф. С.П. Капица, чл.-кор. РАН, лётчик–космонавт СССР В.А. Соловьёв, ак. РАН С.Н. Васильев, ак. РАН Н.А. Кузнецов, чл.-кор. РАН Д.А. Новиков, чл.-кор. РАН Р.Ф. Юсупов, чл.-кор. РАН Г.С. Себряков, чл.-кор. РАН Е.Д. Теряев, проф. Г.А. Ржевский, нач. ЦУП М.М. Матюшин и др.

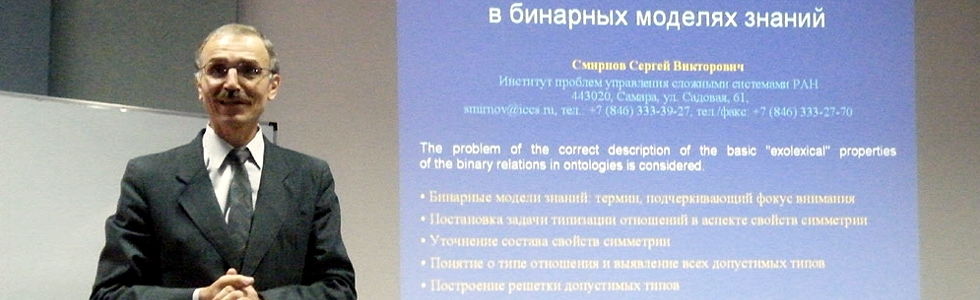

В 2011 г. по инициативе Сергея Викторовича Смирнова (был директором Института в 2009-2015 гг.), совместно с Самарским университетом, начато издание первого на русском языке периодического издания по прикладным онтологиям - журнала «Онтология проектирования». В настоящее время журнал входит ведущие базы научного цитирования, включая RSCI и "Белый список" Минобрнауки России

По инициативе профессора В.А. Виттиха в 2010 году в институте началось становление новой науки об управлении в человеческом обществе эвергетики (от др.-греч. Eυεργέτης (эвергет), «благодетель»), которая предполагает включение в процессы управления «простых» людей из повседневности и трансформацию «экономического человека», постоянно калькулирующего свои доходы и издержки, в «человека культуры», развивающего свою среду обитания, делающего ее привлекательной для людей, «областью притяжения», а не зоной их временного проживания. В.А. Виттих до последних дней своей жизни полностью отдавал себя этой науке об управлении в обществе. Его начинание продолжила Т.В. Моисеева, которая в 2022 году защитила докторскую диссертацию, посвященную методологическим основам поддержки принятия решений по управлению инновационным развитием социотехнических объектов на основе интерсубъективного подхода».

Далеко за пределами Института своими работами известна научная группа под руководством доктора наук С.В. Смирнова, которая занимется разработкой методов искусственного интеллекта в задачах управления сложными системами и, в частности, методологии онтологического анализа и моделирования при создании интеллектуальных информационных систем. Основные положения этой методологии были представлены С.В. Смирновым в первой отечественной докторской диссертации, посвященной новому виду компьютерных ресурсов – онтологиям предметных областей. Результаты выполненных исследований и разработок были внедрены и использованы в Институте космических исследований РАН, ГосНИИ АС, ЦСКБ-«Прогресс», ОАО АВТОВАЗ, Администрации Самарской области (Министерство экономики и развития), НИЧ ряда вузов.

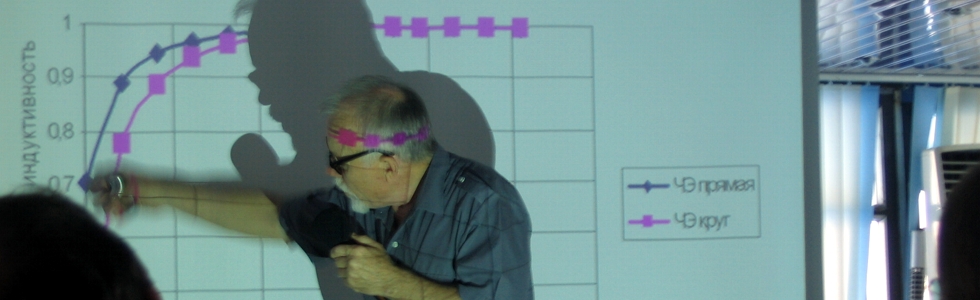

Вместе с известной научной школой профессора Э.Я. Рапопорта из Самарского государственного технического университета в Институте проводятся исследования в «классической» области математических методов оптимального управления системами с распределенными параметрами, которые имеют широчайшую сферу приложения в энергетике, металлургии, нефтехимии и др. областях.

Разработанные в Институте уникальные методы и средства измерения состояния проточной части газотурбинных двигателей (доктора наук С.Ю. Боровик, Ю.Н. Секисов, О.П. Скобелев) могут стать основой систем управления перспективными силовыми установками данного класса. В настоящее время коллектив ученых под руководством д.т.н. Секисова Ю.Н. занимается созданием средств непрерывного контроля состояния трибосопряжений авиационных и ракетных двигателй. Созданные в рамках данного направления аппаратно-программные средства для контроля магнитных и немагнитных частиц износа пар трения в маслопроводах большого диаметра уникальны и не имеют прямых российских и зарубежных аналогов

Институт стоял у истоков формирования самарской школы мультиагентных технологий, которые легли в основу разработки широкого спектра методов решения задач распределенного управления ресурсами, в том числе в задачах управления космическими и транспортными системами, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и т.д. Исследования в этом направлении проводились под руководством д.т.н. П.О. Скобелева, ученика профессора В.А. Виттиха

В настоящее время ИПУСС РАН - СамНЦ РАН является единственным обособленным подразделением технического профиля в составе СамНЦ РАН, ведущим фундаментальные и прикладные исследования в области управления системами с распределенными параметрами, интеллектуальной обработки и анализа данных, поддержки принятия решений при управлении организационными системами, разработки методов контроля состояния сложных технических объектов в экстремальным условиях. Отдельные направления исследований и полученные результаты уникальны не только для Самары и Российской Федерации, но и не имеют аналогов в мире.